博导讲座丨我院邹旭讲授《心磁成像技术在冠心病诊治中的应用》

2025年3月20日晚七点,由广州中医药大学研究生院主办,第二临床医学院教育处(学生工作处)、第二临床医学院研究生会承办的学术前沿进展之博导讲座《心磁成像技术在冠心病诊治中的应用》在三元里校区综教楼204课室成功举办。

本次讲座邀请国家中医药管理局重点学科中医心病学学科带头人,国家中医药管理局临床重点专科重症医学科专科负责人,国医大师邓铁涛学术经验继承人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,全国优秀中医临床人才,广东省名中医兼博导邹旭教授为同学们分享心磁成像技术诊治冠心病的最新研究成果,拓展同学们诊治心血管疾病的临床思路。

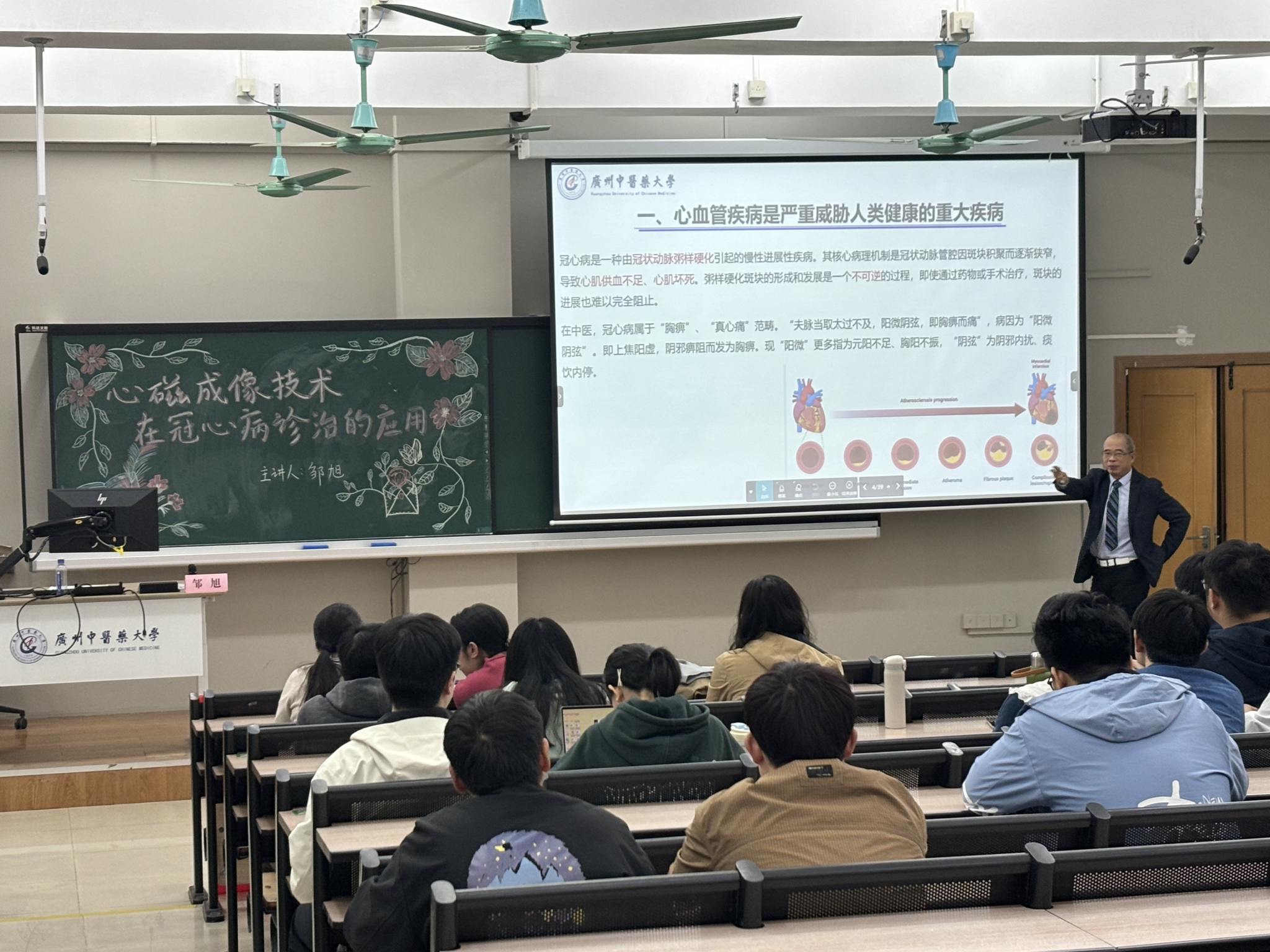

冠心病诊疗现状与挑战

邹旭教授首先指出,冠心病是全球高发的心血管疾病,诊断和治疗面临诸多挑战。目前的检测手段如心电图、超声心动图、冠脉造影等,存在灵敏度和特异性不足、有创性等问题,难以早期、精准诊断。例如,心电图对稳定性冠心病的检出率仅50%-70%,超声心动图无法直接观察冠脉狭窄,冠脉造影虽是“金标准”,但有创且对微血管病变不敏感。在治疗方面,药物、介入和手术虽能缓解症状,但无法根治疾病,且存在复发风险。此外,中医针灸虽在冠心病治疗中疗效显著,但其机理尚不明确,影响了其传承和发展。这些现状表明,传统的冠心病诊疗手段亟需创新,而中医的理论与实践也需要进一步的科学验证和现代化发展。

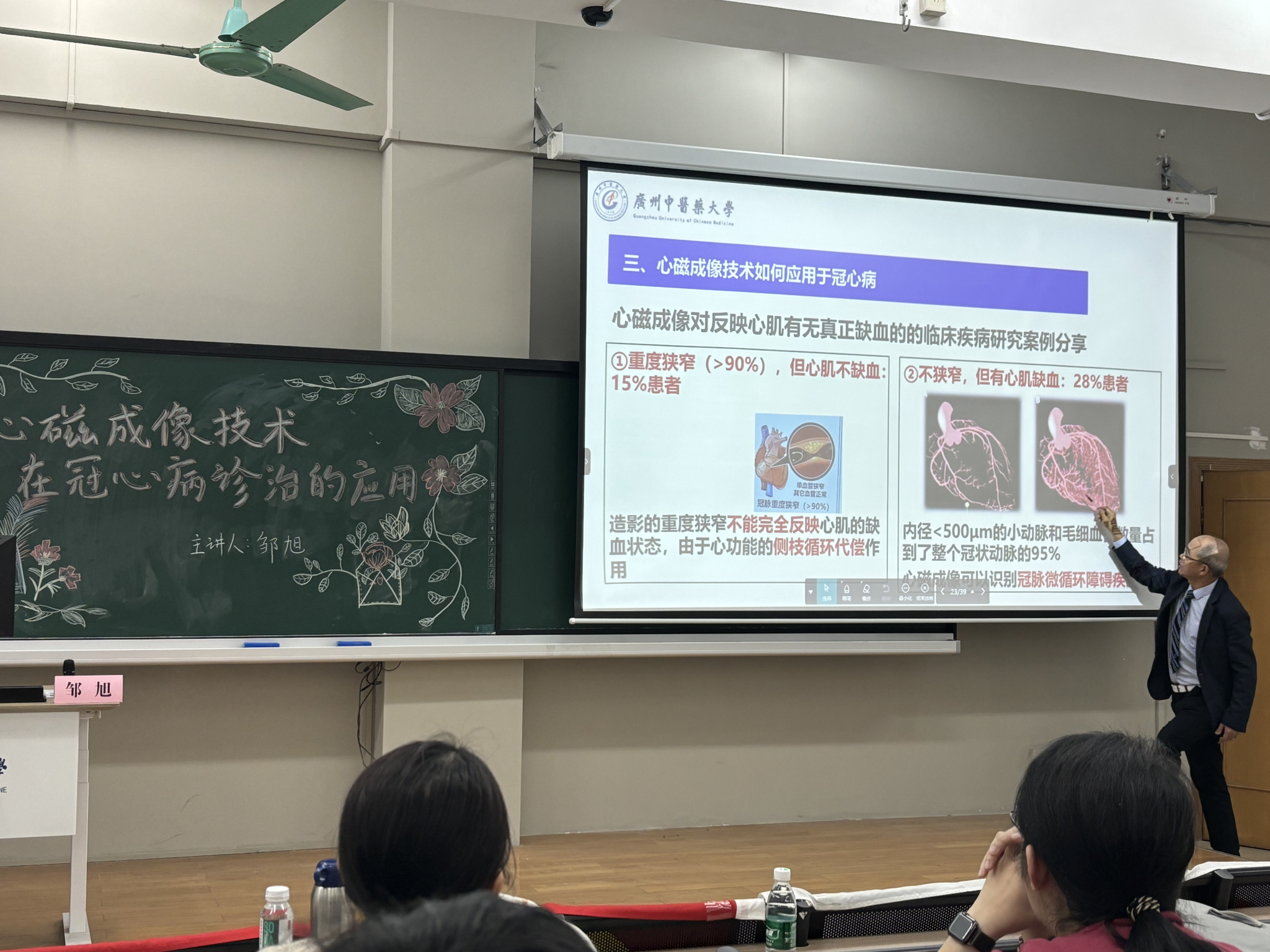

心磁成像技术的突破与应用

接下来,邹旭教授详细介绍了心磁成像技术的原理及其在冠心病诊疗中的应用价值。心磁成像技术通过检测心脏在生理活动中产生的微弱磁场,能够更直接地反映心脏电活动的本质,且不受组织导电性影响。该技术具有无创、灵敏度高的特点,可早期、快速、准确识别冠脉狭窄和血流异常,并进行分类分层。基于心磁图,能够诊断慢性冠心病和急性心源性胸痛,识别率达到 90%。此外,心磁成像还可以识别冠脉微循环障碍疾病,为冠心病的早期诊断和精准治疗提供了有力支持。

心磁成像与中医的协同创新

邹旭教授还重点强调了中西医结合在冠心病诊疗中的重要性。中医对冠心病有独特的认识和治疗方法,如针刺内关穴等,可通过调节神经、改善心肌缺血等机制发挥疗效。结合心磁成像技术,可更直观地观察针刺治疗前后心脏磁场的变化,为中医针刺治疗冠心病的疗效提供客观证据。此外,多项基础研究发现针刺内关穴可以保护心脏免受心肌缺血损伤,减少缺血心肌的炎性浸润,降低血清中炎性细胞因子水平。邹教授指出,未来还计划开展大规模临床研究,探索心磁图参数与中医证候之间的相关性,建立冠心病中医证候的客观化评价体系,推动中西医结合诊疗冠心病的发展。

勇于探索创新,点亮医学未来

邹旭教授以冰山理论为喻指出:现代医学影像虽能清晰呈现骨骼、器官等结构特征,却难以捕捉水面下更关键的致病因子——细胞代谢失衡、生物磁场紊乱等隐性信息,这些如同冰山隐藏的主体,正是疾病发生的核心机制。他认为,未来医学突破将依赖与人工智能的深度融合,推动诊断从"形态观察"转向"生命动态解码"。最后他强调,医学发展需传承与创新并重,青年医者需双线并进,既要深研传统中医学精髓,又要勇闯前沿技术无人区,在探索中开辟医学新篇章。

在讲座的互动交流环节中,邹旭教授与同学们围绕心磁成像技术的原理,最新的临床研究进展,以及如何运用心磁图技术探究中医药治疗冠心病的作用机制等方面展开了深入探讨。现场学术氛围浓厚,邹教授结合中医临床实际,解答了心磁成像技术转化难点等问题,有效深化了参会师生对心磁成像技术前沿发展的认知。

讲座结束后,学生与教授团队合影留念。

撰稿:陈奇祺、苏芷潆

审核:沈晓燕